1983年11月5日、国分寺のプロジェクト・イシの事務所には、茨城の百姓代表の野原さんや茨城のイシ農場の近田君や札幌の八百屋『夢屋』の大堀君や、まだ癒えていない脚をひきずりながら関西から関君も駆けつけていました。

プロジェクト・イシの今後を決定する採決会議が開かれようとしていました。「ああ」とか「やあ」とか声を掛け合うことはあっても誰もが言葉少なで、頬は紅潮し視線が定まらない様子でした。

「それではプロジェクト・イシ採決会議をはじめます。4つの案がでているので、過半数をこえた案がこれからのプロジェクト・イシの方向となります」と口火を切ったぼくの声も指先も震えていました。

(一案)執行部総辞職・イシ再建委員会設置 ― 否決

(二案)イシを交流の場に ― 否決

(三案)加工品を主にした新センター設立 ― 否決

「アレ?」「どうして?」「なんで?」というつぶやきが広がりました。

残るはJAC代表の吉川君提案の「イシ解散案」だけになりました。吉川君から「私を信じてください」というペーパーが配られました。

(四案)イシ解散 ― 可決

イシ継続グループが「イシ解散」に挙手することで可決採決ということになったのです。

これまで採決のたびにメモをとっていた吉川君は、手をとめ眼を真っ赤に充血させながら、帰ろうとする一人一人に「JACを信じて」「オレを信じて」と訴えていました。

多かれ少なかれ、八百屋は勿論のこと百姓たちや豆腐屋やパン屋や・・・も含めて、個人やグループでは為し得ない夢や拡がりを、プロジェクト・イシという共有のテーブルにのせることで実現してきたのです。

そのテーブルが今消え去ったのでした。

6年前、ひょんなことからはじめたリヤカー八百屋でしたが、しばらくすると「いつやめよう、いつやめよう」と思っていたぼくに、「八百屋でいこう!」と思わせたのはプロジェクト・イシというテーブルでした。

学生時代憧れていた活動家の女の人に「あんたは兵隊よね」と言われヘラヘラしていたぼくが、「遠くまでいくんだ!」と主体的になれたのもプロジェクト・イシの活動の中でした。

プロジェクト・イシの幕引きのためだけに代表に選ばれた結果となり、吉川君や荒田君やナモさんたちに「ハメラレタ?」と悔しい思いでした。

もっと遠くまでいくために何をしたらいいのか、一人一人が自らに問うページが開かれたのです。

イシ解散にともなってJACから通告文が送られてきたのです。

1)生産者とのつながりはJACの専有事項なので、訪問・取引は禁止する。

2)JACと名を冠した関西・埼玉のセンターや小売グループは、直ちにJACの名を外した名称に変更すること。

3)これ等に違反した場合は、直ちに取引を停止する。

というものでした。

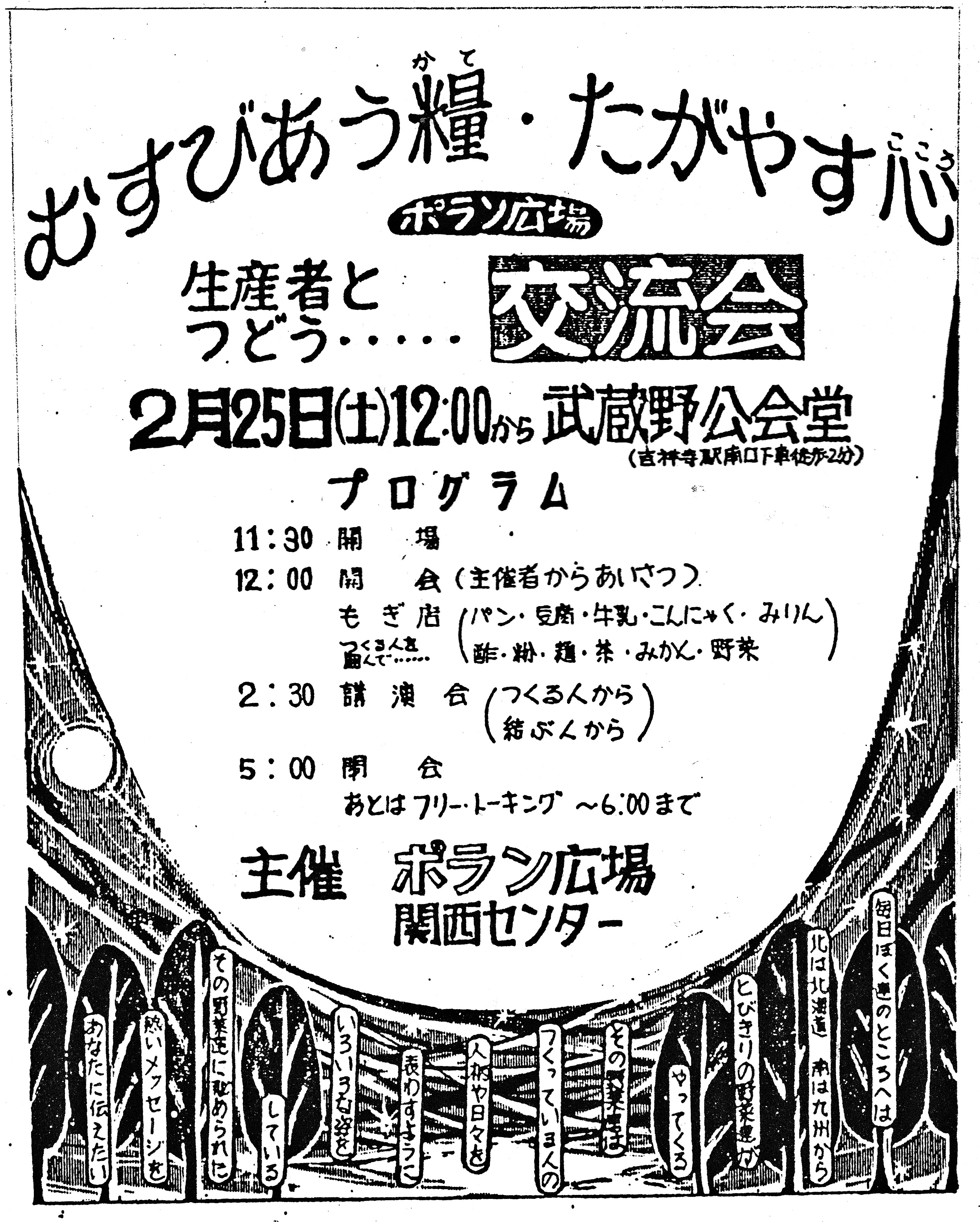

JAC加工品部を退職した小野田君をはじめとした5人が100万円ずつ出し合って、多摩市関戸の多摩川べりに『夢市場共同流通センター』を発足させ、東京の4つの販売グループ(KIVA-青梅・苫屋-武蔵小金井・結-阿佐ヶ谷・あひるの家-国立)と12月、新グループ結成会合をもったのでした。

「JACの干渉を避けるため奥多摩にしたから」と連絡があり、あひるの家からは免許取りたての久美さんの運転で、薄暗くなりはじめた山道を相川君とぼくと3人の子供たちを乗せて走っていったのです。

「街中だってたいして走ってないのによくわからない山道をいくんだから、着いた時はもうクタクタ。会議どころじゃないわよ」ということでした。

降りたったところは山間の廃校になった学校みたいで、広いグラウンドがありました。

「なにもこんなところでやらなくたっていいじゃないか。これじゃあ追いつめられた連合赤軍みたいじゃねえかよ」と思ったものでした。

ホールの半分には既に布団が敷かれ、子供たちが寝転んだり、走りまわっていました。大人20名、乳幼児を主に子供13名の大にぎわいです。

車座になりながら話し合いを進めるのですが、赤ちゃんを抱っこしながらの参加も多く、話しの途中で「ちょっと待って。おむつ替えてくるから」「お腹すいてるみたいだから、おっぱいあげてくるワ」と席を外す者も多く、話しが進んだかなと思った矢先、「うんこー、うんこでちゃうー」「オモチャ取られたー」と泣き叫ぶ子や、「腹へったー」と訴える子や、会議の体をなさず、大家族キャンプの様相でした。

夜も更けて子供たちもおおかた眠りについた頃、「これだけは決めておこう」という話しにはいったのです。

グループの名称についていろいろ出し合っている時、KIVAの神足君が一冊の本をとりだし、「これがどうだろう」と読みはじめたのです。宮沢賢治の『ポラーノの広場』の最終章の一節でした。

そうだ、あんな卑怯な、みっともない、わざと自分を誤魔化すような、そんなポラーノの広場ではなく、そこへ夜行って歌えば、またそこで風を吸えば、もう元気がついてあしたの仕事中からだいっぱい勢がよくて面白いような、そういうポラーノの広場をぼくらはみんなでこさえよう。

ぼくはきっと出来ると思う。なぜならぼくらがそれをいま考えているのだから。

各々の役割も決定しました。

代表-狩野(あひるの家)、事務局長-木浪(結)、生産企画-神足(KIVA)、流通企画-鴻江(苫屋)、加工品企画-小野田(夢市場)、各グループのスタッフ全員が各委員会のメンバーともなりました。

そして、農家に依頼している作付野菜が終了する1984年3月末日をもってJACとの取引を終了する旨通告することになりました。

窓の外をながめると、凍てついた漆黒の闇の中に満天の星が輝いていました。

年が明け1984年、ポラン広場5グループの代表は茨城の農家を訪ね、イシ解散の経緯と、JACと分かれポラン広場を発足したことを説明し、謝罪とともにポラン広場への出荷をお願いしたのです。

「まあなんだ、一つの幹からできた二つの枝みたいなもんだっぺ。JACに出してポランに出さないってわけにいかんめえよ」

別の農家が、「どっちも良く知ってる奴ばっかだしな。おれたちはこれまでどうりってことでどうだんべか」と発言し、他の農家も「うんだ」「そうすべえよ」とうなずく姿があちこちで見られました。

ホッとした空気が流れ、「がんばるべえ」「よろしく」と杯があげられたのです。

ところがだったのです。東京に戻り、お礼とこれからのことを打ち合わせしようと連絡すると、「JACがなあ…」と言葉を濁しました。

「ポラン広場に出荷した農家の野菜はJACは扱わない」と連絡してきたとのことでした。

JACがつき合っている80名程の農家のうち、果物と北海道の農家(JAC単独では扱えない)以外誰も出荷してくれる見込みがなくなり、新しい生産者探しが切迫したものになっていくのでした。

同時にポラン広場グループへのJACからの出荷制限がはじまり、あひるの家の野菜の棚は日を追うごとに淋しくなっていくのでした。

加工品担当の小野田君は、これまで扱うことを避けていたお菓子を主にした「自然食品」を緊急避難的に導入しながら、豆腐・牛乳・パン・味噌・醤油・魚と次々と製造者を見つけ出しコンタクトをとり、企画のテーブルに提案していきました。

3月末日まであと2ヶ月、5グループの代表は1台のワゴン車で東京~茨城~山梨~静岡~愛知~北海道へ、生産者や製造者との出会いを求めて駆けつづける日々が続くのでした。

この年、東京は雪の多い冬を迎えていました。消えることのない雪に、また重たい雪が降りつもっていきました。

店先で雪をかきながら投げ上げた雪片は、陽の光にキラキラ輝きながら舞い消えていきました。

頬をなでる風が春が近いことと、雪をとかす水音がきこえてきこえてくるようでした。