1978年12月、プロジェクト・イシが発足しました。

八百屋の次に向けて考え、行動するプロジェクトをすすめていくテーブルのはじまりです。

国立の西にあひるの家の店舗を開いてから3ヶ月たらずの頃でした。その年の初夏、八百屋の集まりで流通センターJAC代表の荒田君から出された1枚のペーパーがきっかけでした。

「俺達1人1人の八百屋への関わりは多様だ。俺達は決して売ったり運んだりすることで充たされていない。俺達のもつ多様な目的や価値観を、可能性として結んでいけるテーブルが必要なのではないか?そんなテーブルを設けることで、個人の限界を突き破る新しい生き方をつくりあげることができるのではないか?」

「そんな自主運営、自営自立のテーブルをプロジェクト・イシ(ヤヒ語で“もっとも人間的な”という意味)と名付けたい」

集まりの最中に出た、農家が山林を売ってもいいと言っているという話しも含めてあひるスタッフ4人に報告すると、仁君とむっちゃんは「自分たちの農場を持つんだ!いいなぁ、やりたいねぇ」と目を輝かせ、藤井さんは「ステキ!ステキ!」とはしゃぎ、武重君は「写真とってこよう」と大喜び。

「エーッ、みんないなくなっちゃうじゃねえかよ。誰があひるやるんだよ」と、暗澹たる気持ちになってしまいました。

初めての年末商戦は、注文表をつくったり集計したり、店頭に「大売り出し」の旗をたてたり、初めてづくしのことばかりで活気にあふれていました。

「会社のお客さんにお歳暮として届けたい」とみかんを20ケース注文してくれた人や、「調味料をセットにして送りたいんだけど」と言われ、各々の家にあった空箱や包装紙を持ってきて、「高島屋の包装紙だけどいいですか。あひるマークのスタンプおしておきますけど」と対応してみたり、「商売してるなぁ」と実感する5日間でした。

1人3万円の大入り袋を手に、31日夕刻シャッターを閉め、「また来年。よいお年を」と声を掛け合って帰っていく時、「あゝ1年が終った。本当に最後の最後までよく働いたよなぁ」としみじみ思ったものでした。

年が明け1979年、プロジェクト・イシは動きはじめたのです。

主なプロジェクトは5つありました。

① 流通企画プロジェクト(JACと販売グループで農家への作付や商品企画)

② 農事プロジェクト(自営農場の開設と運営)

③ 帰農プロジェクト(百姓志願者へのサポート)

④ 広報プロジェクト(新グループ募集・メディア対応・ビデオ映画製作)

⑤ ファクトリープロジェクト(店、車の改装、改造・お客さんの家のリフォーム)

プロジェクト・イシの運営費は10数グループからの任意の会費制で月80万円位、担い方も任意の関わり方だった。

「農事」と「広報」が活動を開始したのです。茨城県玉造町にある山林1町3反歩を購入したのです。

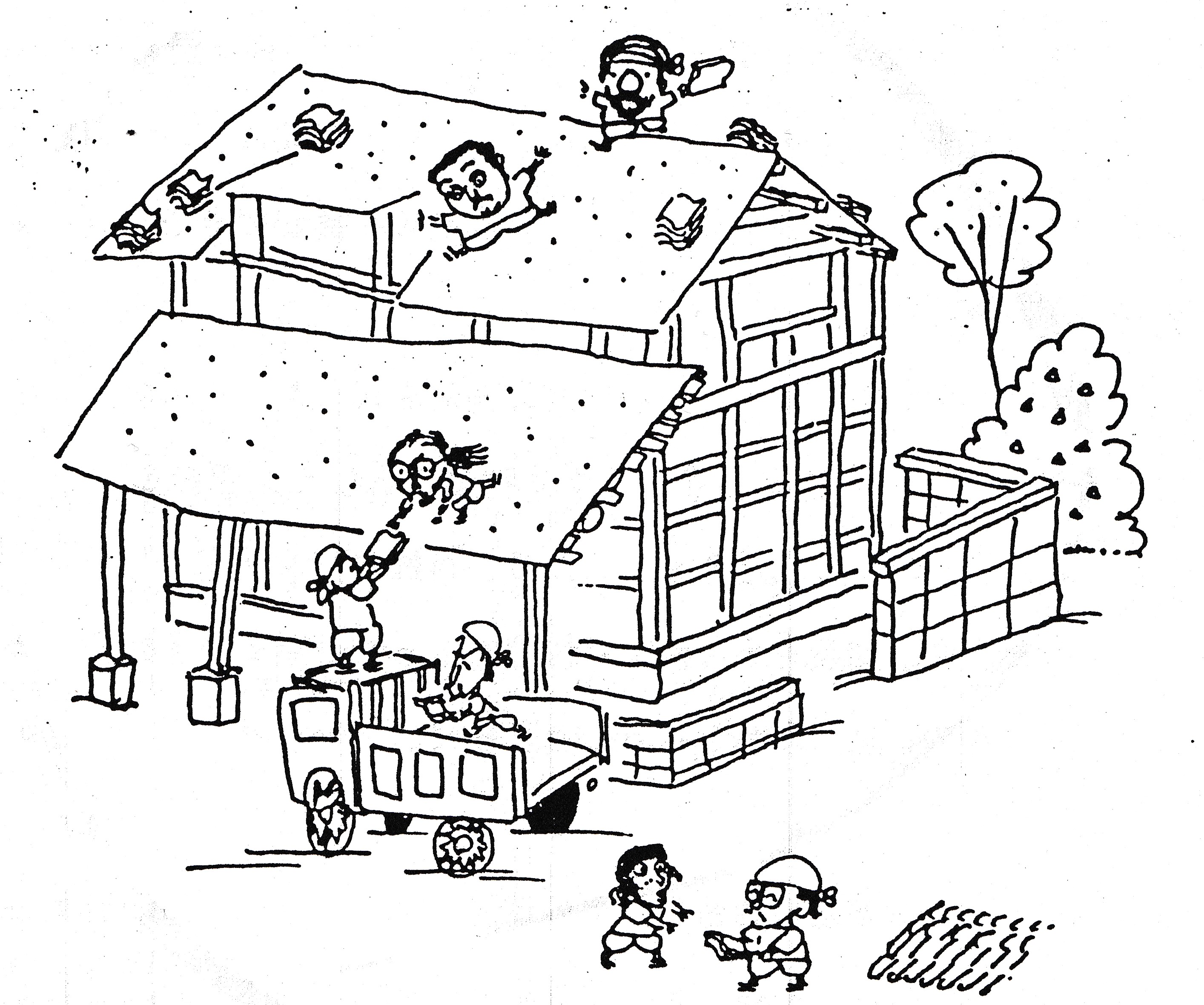

山林の伐採・開墾・整地、そして家屋・鶏舎の建設のため毎週末、八百屋のトラックに乗り込んで若者たちが向かいました。作業がすむと飯を作り、たき火を囲んで野宿です。

あひるの家からも仁君、むっちゃんをはじめ、店に立ち寄っていた旅人たちが茨城に向っていきました。

農場スタッフとして長本兄弟商会(西荻窪)、野勘草(国分寺)、そしてあひるの家から仁君とむっちゃんの三世帯が移住していきました。畑と養鶏と椎茸栽培で生計をたてていく計画です。

農場開設費用は1650万円(土地)+800万円(家屋建設・農業資材)かかり、10年返済で月々の返済額は30万円強というものでした。

ぼくは『ごんべえの八百屋』の小野田君、滝沢さんと広報を担当しました。

かつて映画製作にたずさわっていた小野田君は、当時広まりつつあったビデオカメラを購入し、『百姓宣言(農場開設)』『地球の羊水(伊豆大島での塩づくり)』『旬を運ぶ青春(トラック八百屋)』『ウリ物語(あひるの家のリヤカー八百屋ウリちゃん)』など10本あまりを撮り、その年の2つのビデオフェスティバルで特別な賞をもらったりもしました。

この頃からメディアの取材も多くなり、NHK『明るい農村』、朝日ジャーナル『もうひとつの若者文化』、別冊宝島『街を耕す若者たち』、an‐an、私の部屋・・・・・・

ぼくは初めてテレビスタジオにいき、『ルックルックこんにちは』というワイドショーに出たりもしました。

「有機農業」「食の安全」「若者文化」「リヤカー八百屋」「街と村を結ぶ新しい流通」と多様な切り口があったことがメディアにとって取りあげやすかったのだと思います。

メディア効果は大きく、新しい八百屋志望者や百姓たちが訪れてくることも多くなりました。

「今、新幹線の中なんですけど、八百屋やらしてください」と電話してきたトヨタの工場労働者だった(辞めてきた)山縣さんにはあわてました。

「迎えに行くから、そこから動くな。ホームで待ってて。ところでどんな格好してんの、おれはね……」。 山縣さんはそれから1週間後、リヤカー八百屋として国分寺の街にくり出していきました。

大阪からは別冊宝島を小脇に抱え、ウォークマンでジャズを聴きながら、巨人(190cm越え)関君がコテコテの関西弁で「大阪でもこないな八百屋やりたいんやけど、どないしたらいいです」とやってきたりもしました。

国産小麦・天然酵母のパン屋や味噌屋もコンニャク屋もやってきました。プロジェクト・イシの活動は、確実に拡がりとつながりをつくり出していきました。

ただ、ぼくが荒田君のイシ提案に共感したのは、「今、八百屋もJACも大変じゃない。でも、もっと先になってもうかるようになったら、共同のテーブルをつくろうなんて思わなくなるよ。貧しさは共有できても豊かさは共有できないってことだよね。だから、無理しても今つくらなきゃっておれは思うんだ」という言葉だった。

中央高速道路分倍河原高架下の流通センターJAC(ジャパン・アグリカルチャー・コミュニティー)の倉庫には、廃車になったバスがありました。座席を取り払って、台所・事務所・宿泊場所として利用していました。

JACスタッフ4人(20才代)は茨城・山梨・長野は勿論のこと、遠くは愛知まで集荷のトラックを走らせていました。1年間の走行距離は10万kmを超えていました。

月売上げが500万円強で粗利益は60万円位で、車両費などを除くとスタッフの取り分は無く、時間も金もないのでバスで寝泊まりしている現状でした。

ぼくの家に飯を食いにきてお風呂に入っていくと、湯船は泥でドロドロになっていました。屋根の下で暮らしているのが申し訳ない気がする位でした。

そんな状況の中で「もっと跳ぼう!」という提案は、「八百屋をやりたい訳ではない」「仲間がほしい訳ではない」「何をしたいのか見つからない」などと、グズグズしていたぼくの横っ面を張りとばしたのです。

プロジェクトの一端を担わせてもらって、けっして一人では得ることの出来ない経験をさせてもらいました。それは心湧きたつものでした。

着地点がどこなのかわからないのですが、浮かび上がった飛行船に乗ってもっと空高く遠くまで飛んでいければ、見える景色も変わっていくだろう、そう思ったものでした。