1984年2月25日、街のあちこちに溶けきらない雪が残り、隣接する井の頭公園の池をわたってくる風が頬をひきつらせる晴れわたった日でした。

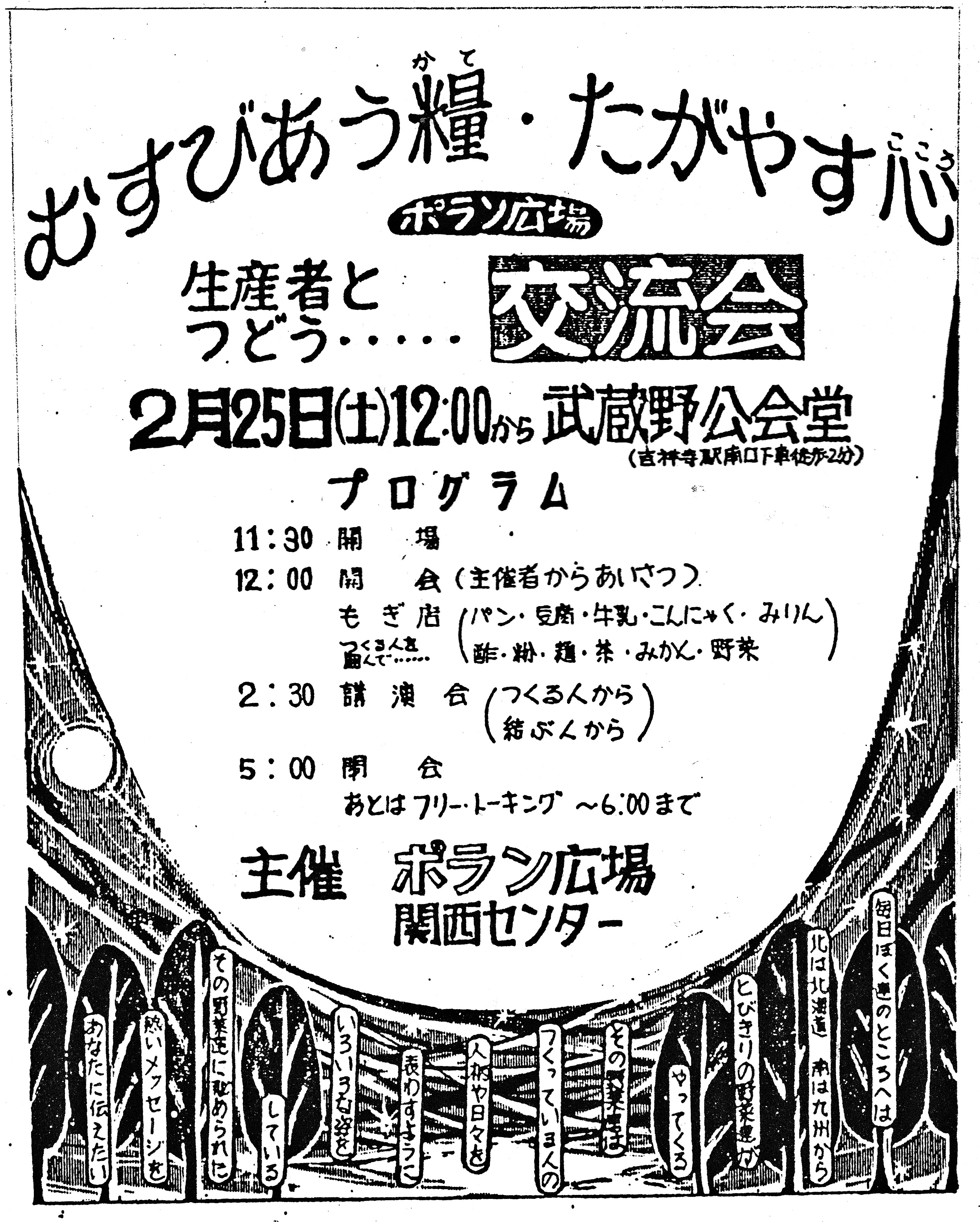

吉祥寺にある武蔵野公開堂で『ポラン広場交流会』が催されたのです。『プロジェクト・イシ第2回全国大会』のためにキープしていた会場でした。

「ポラン広場発足をアピールしよう」ということで開催することにしたのです。350名定員の会場に、ポラン広場スタッフ25名を除くと50名程の参加がありました。

農家の参加は茨城土浦常総センターの桜井さんたち4人でした。パン屋、こんにゃく屋、豆腐屋、塩屋、本屋などが次々と登壇し、長かったり短かったりのアピールを繰り返しました。

舞台の壁には2枚のムシロ旗が掲げられ、赤字で「いつも心にムシロ旗」、黒字で「有機流通のネットワークを拡げよう!」と記されていました。

常総センターの桜井さんが登壇し、「ぼくはこういう舞台にあがるのはお断りしてるんです。生協なんかの集まりで舞台に登らされて、生産者アリガトウみたいな紹介をされるのだけど、おれたち飾り物じゃないんだと思っています。おれたちは消費者や流通販売者と対等につき合っていける生産者集団を目指していきます。これからなんだろうけど…。ポラン広場のみなさん、ガンバッテください」と、会場を見回し、戸惑いを浮かべながら話しをおえました。

関西センターの関君もやってきて、「関西センターはJACの子会社になるつもりも、単なる卸会社になるつもりもありません。各地域を結ぶ流通センターの一つとしてやっていきたい」と、ポラン広場ネットワークに参加することを表明したのです。

終了を2時間早め、4時に閉会したのです。会場は最後まで暖まることはありませんでした。

吉祥寺駅前の焼鳥屋『いせや』の一室に場所を移つして、30名程で交流会をやりました。

「清水で『無農薬野菜を作る会』というのが駅前でバザーをやってるってよ」

「多摩でも何人か有機で野菜作っているのがいるらしいから行ってみよう」

「パンだから牛乳どっかにないかな?」

「お菓子って売れるんだね。うちの子供たち大喜びだよ」

「関西と埼玉に行かなくちゃな。いつにするか」

・・・・・・・・・・・・ 話しは尽きず夜が更けていったのです。

農民グループ常総センター代表の桜井さんの所へ訪ねたのは、凍てつく1月の下旬でした。

「あんたらか?JACと別れたっていうんは」と笑顔で迎えてくれた桜井さんは、さっそく畑に連れていってくれ、幾人もの百姓たちに紹介してくれたのです。

日が暮れようとしている農家の土間には火の気がなく、熱いお茶を飲んでも体の震えはやむことはありませんでした。

桜井さんは、「誇りの持てる農業と農民をつくりだす」「流通販売や消費者のバイイングパワーに屈せず、対等の関係をつくっていく」etc.etc. 常総センターの姿勢が記された宣言を読みあげました。

「あんたらJACと違うって言うけど、JACに出せば高く売れるっていう風潮を作ったのは、あんたたちにも責任があるんだよ。噂だけど、米や味噌や野菜の袋を入れ替えてJACに高く出していたって話しもきこえてくるんだよ。そういうのは、百姓を駄目にしちゃうんだよ」

「あんたら、新しくやるならその辺りを本気で考えなくちゃダメだね。帰って皆でよく話してから返事くれよ」

帰ろうとするぼくたちに、「人参ないんだろ。もっていけよ」と袋に詰めた人参を車に積み込んでくれ、「腹へったろ」と寿司屋に案内してくれました。

「常総センターは接待されもしないし接待もしないけど、今日は何か特別だからおごりだ。さあ、食おう」

酒とお茶と寿司で体が温まってくると、桜井さんの口も緩んできたのでした。

「おれはさ、本当は百姓やりたくなかったんだよ。長男だから仕方なくやってるだけで、自信もなかったしね。結婚したかった女の人が2人いてね。1人は両親から、1人は本人から断られたんだよ。そんな将来性のない人とは結婚できない、ってね。おちこんで家を出てサラリーマンになろうかとも思ったなあ」

「でもなあ、気がついたんだよ、おれ自身のことじゃねえかって。そうだ!食べていけて、仲間ができて、夢のある農業やってやろうじゃねえかってね。それが有機農業だったし、常総センターだったわけさ」

この人は本当のことを言っている、この人は信じられる、と強く思ったのです。

桜井さんに見送られて6名のポランスタッフは、真夜中の国道を東京に向かったのです。さっきまで冷たかった風が、ほてった頬に心地よく感じられた夜でした。

あひるの家では、入荷が少なくなった野菜の棚を、お菓子を主に自然食品メーカーの品物が並べられたのです。その色鮮やかなパッケージは、店内を華やかに彩ってくれました。

それでも、生産者や製造者と出会う度に、ひとつひとつつながりのある品物がふえていったのです。

常総センターのほうれん草・小松菜・ニラ・人参・蓮根などの野菜、埼玉大同ミネラルパン・ピエールブッシュ・花小金井丸十製パンの国産小麦・天然酵母パン、横浜豆彦高田さんの国産大豆・天然にがり豆腐、群馬なんもく村工藤さんのこんにゃく・・・、出会いのエピソードなどをまじえ、店頭で山盛り販売がはじまるのでした。

その頃、あひるの家には谷保在住の20才代半ばの桑田君が加わったのです。指環やネックレス、ブローチなどを作って街中で売って生活していた桑田君にとって、「仕事」は初めての経験ということでした。

だから、KUWATAエピソードを2つ。

―エピソード1―

朝、遅刻することが多かった桑田君。朝仕切りをしているとこに駆けこんできて、いきなり土下座をして「スミマセン、スミマセン」と頭を下げつづけるのです。

ウンザリして「いいから早くやろうゼ」と言うと、店の奥に行ったきりなかなか出てこないのです。覗いて見ると、昨日作ったまかない飯をかきこんでいるのです。

「夕べ彼女とケンカして飯食ってないんすよ。スミマセン」

―エピソード2―

朝、店に行くと何か違和感があるのです。相川君も桑田君も軽快なフットワークで動いています。昼頃、店の奥の方が買い物に来られ、「今朝、スゴイ音がしたけど、何かあったの?」と尋くのです。

桑田君と相川君にきくと、5時頃店に来て、棚を全部隅に寄せて、2人で踊っていたとのことでした。

「家ではなかなか大きな音出せないし、踊れないし、音もれてたんですね。スミマセン」

一方、レストラン『ジャックと豆の木』は、オープニングスタッフの大森君から澄ちゃんにチーフがかわりました。エリちゃんミッちゃんのスタッフ以外に、音大や美大の学生たちがアルバイトで入るようになり、店はいつも華やかで笑い声にみちていました。

若いお客さんが急にふえ、一橋の学生や独身先生や八百屋、百姓などもよく顔を出すようになりました。

「今日、エッちゃんいる日?」と照れ臭そうに電話してきた一橋の先生は、「うちはキャバレーじゃないんだからさ」と一喝され、しょんぼりしていました。

あひるの家もジャックと豆の木も、一足早く「そこにいけば元気の出る広場」を、男と女の恋のさやあてを原動力に実現しつつあったようです。

JACからの全ての物流が止まるまであと20日。どこまで店の棚を充たせるか、一層拍車がかかったのです。

そして、その後には幾多の「戦記」が待ちかまえていたのです。