プロジェクト・イシ発足から2年(1980年初夏)、一つの提案がテーブルに出されたのです。「現場へ戻ろう!」というものでした。

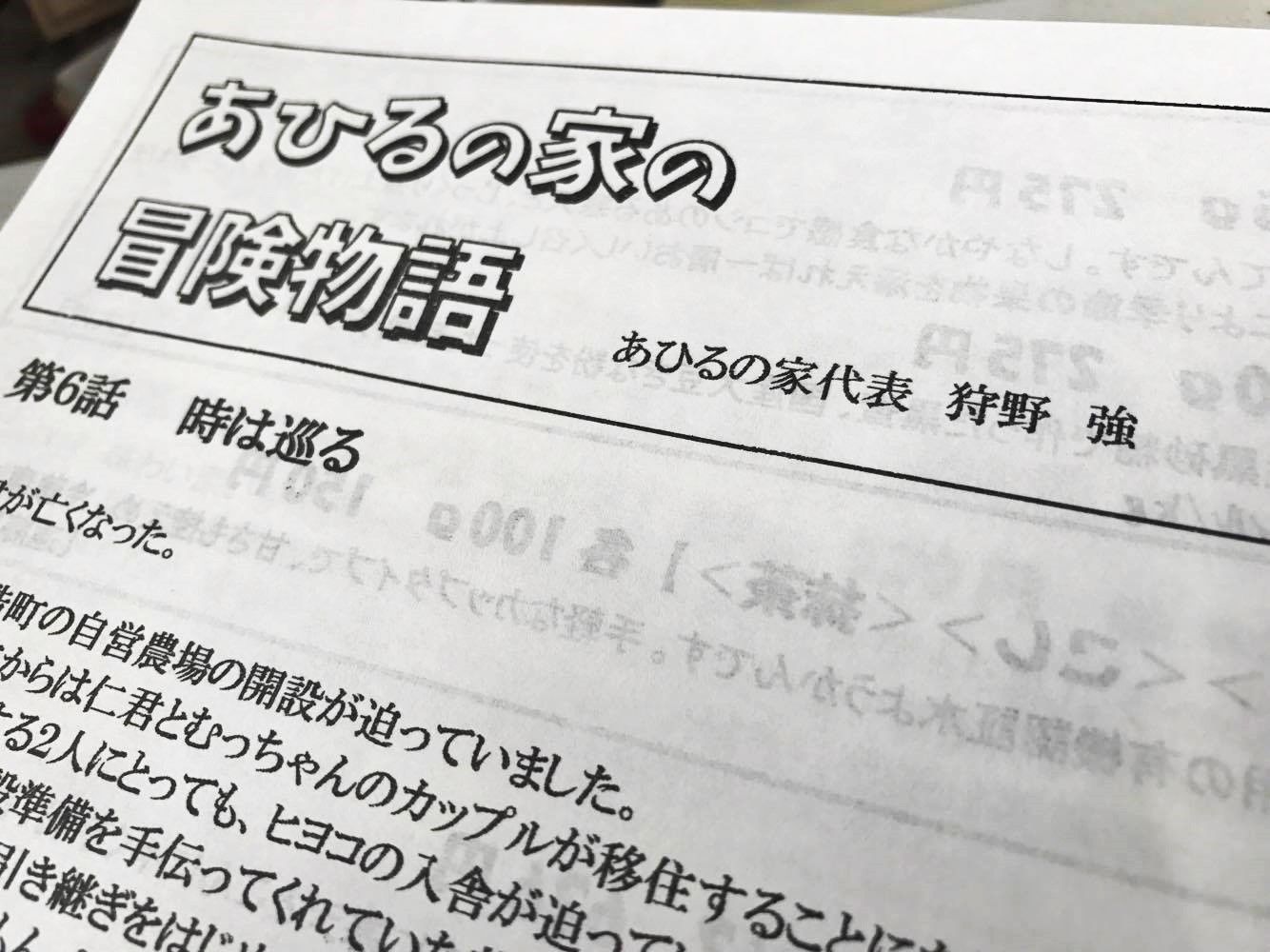

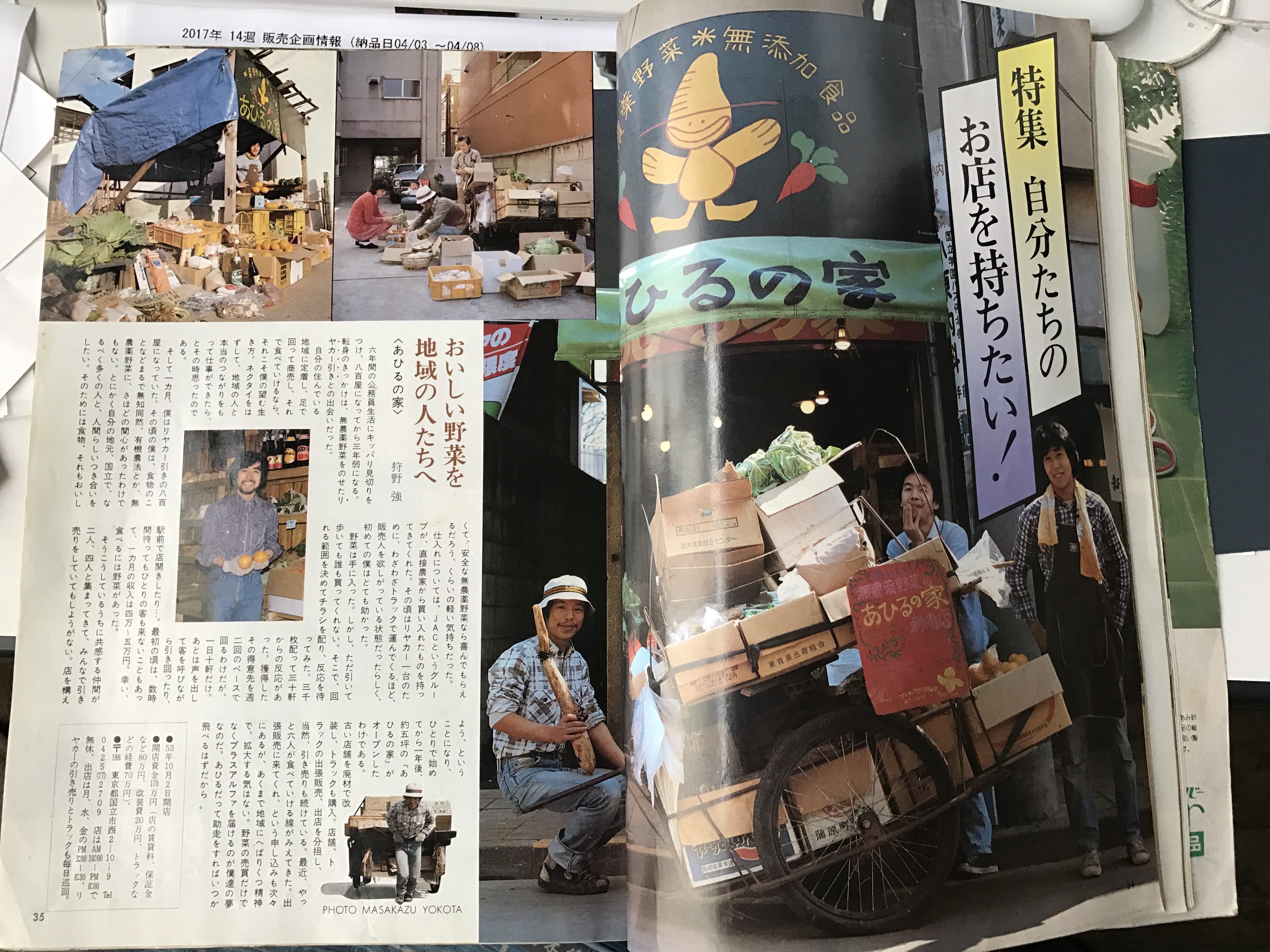

「限定された条件の枠を超えて目標を掲げることを冒険と呼ぶなら、この八百屋の発足自体がその危険の中に身を投じていたことになる。有機無農薬農産物の流通販売そのものが冒険であったのだ」

「更に、プロジェクト・イシ(より人間的な)という未だ誰もが仕事のテーマとして取り組むことのなかったことにチャレンジしようとしてきた」

「しかし、プロジェクト・イシの発足は早すぎたのかもしれない。野菜の流通販売のノウハウを確立してからだったのかもしれない……。プロジェクト・イシを交流の場としつつ、来るべき時を待とう」

と語る、プロジェクト・イシの発案者で代表でJACの代表でもある荒田君の表情は、苦渋に満ちたものだった。

参加グループの採決の結果は提案否決が多数を占め、荒田君はイシからもJACからも退き、旅に出たのでした。

プロジェクト・イシの関西担当だったぼくは、近鉄奈良線学園前駅の近くにオープンした八百屋『ろ』の応援に、関君と駆けつけていた。『ろ』の高橋ファミリーはあひるの家のお客さんでもあって、奈良に帰る前1週間程、あひるの家で研修していった。

「『ろ』の開店のニュースを新聞で見たので、是非話しがききたい」と電話があり、翌日関君と吉野杉の林立する山道を行くのですが、人家らしきものはなく、公衆電話なんて見つかりもしません。

「いたずらかよ。帰ろうか、腹へったな」と戻ろうとした時、小高い丘の頂に屋敷があったのです。

門には『王隠堂』と表札がかけられ、飛び石伝いの向こうには玄関があり、声をかけたのですが人の気配が感じられません。重々しい扉を開けると籠が置かれ、開けはなたれた襖には毛筆でなにやら書いてありました。

もう一度声をかけると、家の奥からトントントンと軽快な足音がし、もんぺ姿の女性が渡り廊下を渡ってくるところでした。

「政見は柿畑にいますから」と案内された畑では、柿の木の根元に骨粉をしきつめる作業中でした。

家に戻り部屋に招かれ、「おなかすいたでしょう。召しあがっていってくださいな」と運ばれてきたお盆には、半割りにした青竹に素麺が盛られ、汁椀も青竹でした。食べた後、空腹感が更にましたようでした。

王隠堂政見さんは400年以上続く王隠堂家の当主で、ぼくより3~4才年下のようでした。

「王隠堂って何かスゴイ名前だよね?」

「南北朝時代に後醍醐天皇を匿ったことからの由来でんねん」

山々を見ながら、「王隠堂さんの所有地ってどの位あるんだい?」

腕をぐるりと回して、「見えるところ全てです」

「ところで、何で電話してきたの?」

「西吉野村は昔林業で栄えていたのだけど、今は梅と柿くらいしかないんですわ。傾斜地ばかりで栽培も難しいし、収穫も上がりしまへん。平地に負けない何かを探していたんですわ」

梅・柿の取り扱いは勿論のこと、梅・柿を使った商品は何かないか、話しが盛りあがっていきました。同世代で新しいことを始めるんだというワクワク感もあり、「王隠堂」「狩野さん」「関さん」と呼び合うようになっていました。

かつての大地主王隠堂にとって、西吉野村の再興を「有機」に賭けようとと思ったのだと思います。

麓に下りて大盛りラーメンと餃子を食べて、満腹満足の一日でした。

大阪の能勢の若手百姓たち(20才代半ば)を関君と訪ねていった時は、朝までガチンコライブの激しいやりとりがありました。

原田君、永田君、尾崎君、山田君は流通を否定し、消費者との直接やりとりを勧めている日本有機農業研究会のメンバーでした。

4人が手ぐすねひいて待っていたのがよく伝わってくる雰囲気でした。開口一番「東京モンが何しにきたんだよ!」「おまえら、有機農業を食いもんにしようってわけかよ!」と先制パンチを放ってきたのです。

“しょうがねえなあ、今日の話しはなしにして、やるしかねえか”と腹をくくったのです。

「おれは北海道育ちで、関はコテコテの関西人だよ。出目を言って何かあんのかよ」

「おまえら消費者にどうやって届けてんだよ。1パック2000円?!それってちゃんと計算してんだろ。大根150円位、キャベツ130円って、それって商売してるってことだろ」

「カネじゃなくて意味を、商品じゃなくて命の糧をって、キレイ事言ってんじゃねえよ」

「消費者だって先生やったり銀行員やったり稼いだ金で買ってんだよ。稼ぐため仕事してんだよ。農業は仕事じゃねえのかよ」

「ようするに、おまえら百姓の気持ちをわかって畑とつき合ってほしいってことだろ。おれたちはそういう流通と販売をやりたいんだよ。それにはどういうルールでやったらいいか話しにきてんだよ」

完全にヒートアップしてしまったぼくに、関君は「そら言いすぎですワ」「まあまあ、お互いそんなにツッパらんと」「どないしましょってところにいきましょうや」とコントロールしてくれました。

夜も更け、酒も出てクールダウンしはじめ、各々家族のこと、学生時代のこと、百姓のこと、八百屋のことなどを話していると、外は明るんでいたのです。

原田君が「オレ、こいつらとやってみるワ」と言い、椎茸栽培をやっている山田君は「オレも八百屋やってみようかな。椎茸も直売できるし」と言いだしたのです。

関西で1軒、また1軒と八百屋や百姓が拡がっていったのです。

それ故、

荒田君の「現場に戻ろう!イシを交流の場に!」という提案を受け入れることはできなかったのです。

自主性、任意性だけの運営は破綻しており、自主農場への返済を含む費用は70万/月と想定の2倍で、早急の対応が求められていました。

マッタナシの改変が求められていました。

あひるの家新店舗の改装を、プロジェクト・イシ・ファクトリー部門鈴木組がすすめていました。

2Fはフリースクール「あひるの学校」として利用するつもりでした。

8月新店舗オープンを前に、6人のうち4人が次のステップに旅立っていきました。ぼくと武重君だけが残ることになったのです。

“八百屋募集”を貼り出すと、何人もの応募がありました。0才と2才の子持ちの淳ちゃんと、4才の子持ちのマリさんをまっさきに採用しました。国立で暮らし子育てをしている人たちと、もっとスローな八百屋をやりたいと思っていました。

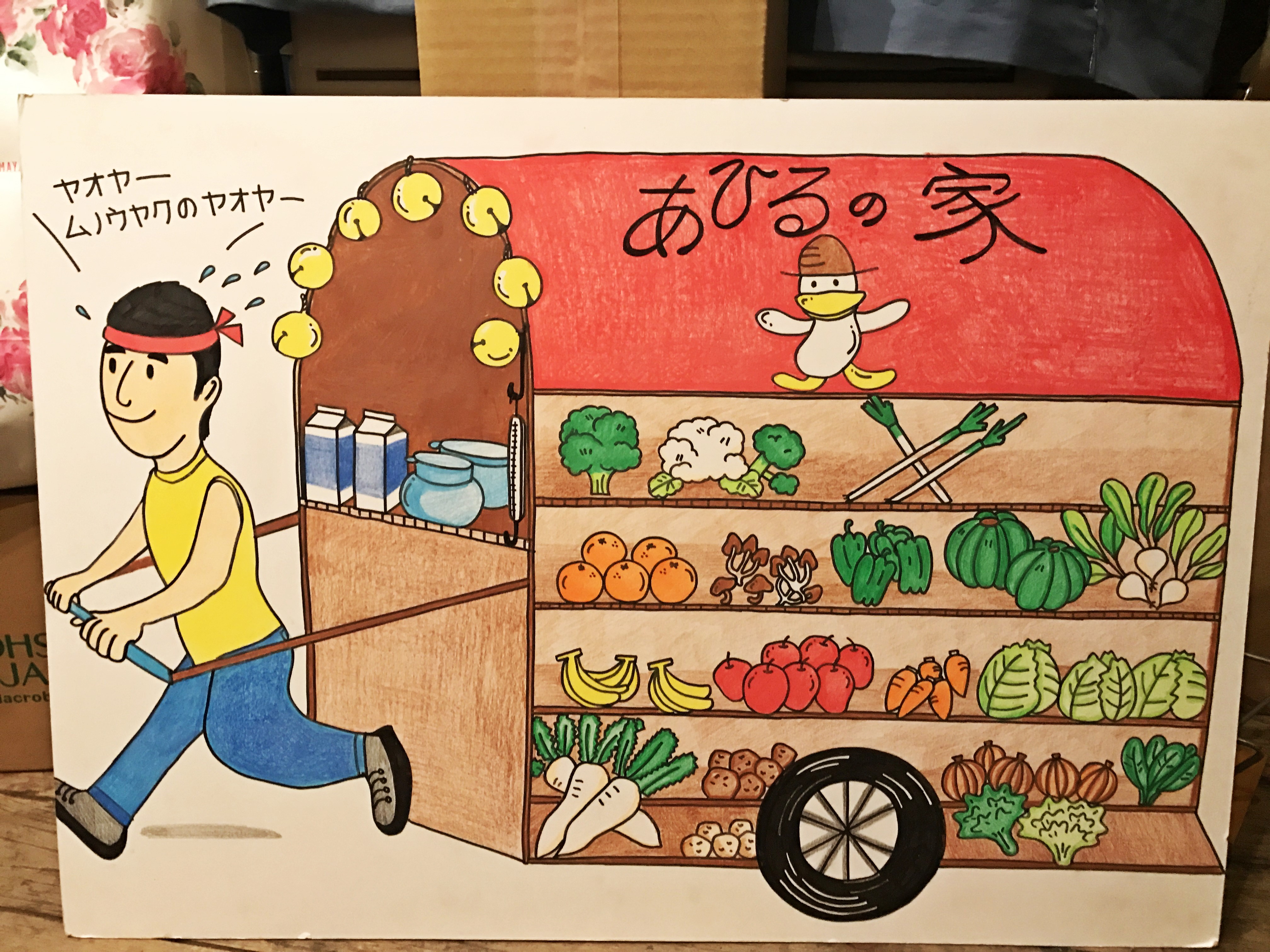

他に、長野ふじみ野で『てんとう虫農園』をやっている大西君は出稼ぎ&勉強ということで加わり、空手家でもあったので手首足首に鉄アレイをはめリヤカー八百屋をやり、夜はJACの集荷配送業務をやって2Fスペースで寝るという、超人的な体力の持ち主でした。

百姓志願の大坂君と単身者のトシちゃんも加わりました。スローな八百屋のイメージとは異なり、ぼくの子供たち(2才・小1・小2)も含め、誰かの子供の具合が悪い日が多く、「今日は誰が店出られる」状態でした。

2Fの「あひるの学校」は、ラマーズ法の草分け三森さんの「産婆の学校」以外何も企画できず、レンタルスペースになってしまいました。

そんな時、「自然食レストランをやりたい」と、若い女性が訪ねてきました。「いろいろ探したんだけどなかなかないし、お金も高くて」と困り気味。

「じゃあ、西のあひるの家の店でやる?あひるがレストランやると言えば敷金なんかいらないし」ということで、あひるの撤収後『ライスランド』という自然食レストランを始めたのは、川瀬佳恵さん(22才・現SAP)でした。

大変な期待(債券の購入)と借金を負った訳だから、本来腰を据えて商売に集中すべきなのに、日々をうっちゃることで精一杯の日々が繰り返されるのでした。

プロジェクト・イシとJACの代表になったのは吉川君です。

荒田君が立案タイプで、吉川君はそれを現実にしていく関係でした。誰の話しにも耳を傾け、身を粉にして働く姿は、ぼくをはじめ皆の絶大な信頼をかちえていました。

プロジェクト・イシは“有機流通センター構想”を打ち出したのです。

各地域に有機流通センターを設立し、地域における有機生産物の生産-流通販売-消費の環を作り出し、地域間のネットワークを結ぶことで、地域における需要と供給のアンバランスを是正し、全国的な有機農業の発展をサポートしていこう。

というものです。

既に関西でも埼玉でも北海道でも胎動しはじめていました。

イシの運営は参加・賛同・非加入を各グループに選んでもらって、それに応じて会費や関わり方を決定しました。全グループは50グループで、参加グループは約半数で、会費は150%UPの165万円になったのです。

当面の危機は脱したのです。

関西をはじめ有機流通センターの設立が緊急の課題となっていました。

1983年

4月1日 有機流通センターJAC埼玉設立

4月1日 有機農産物生産流通センターJAC茨城設立

6月1日 有機流通センターJAC関西設立

9月1日 有機流通センターJAC北海道設立

各地域では設立に向け準備が進められていきました。ぼくは「当分の間イシとの調整役が必要」ということで、JAC関西センターの代表の役を担うことになった。

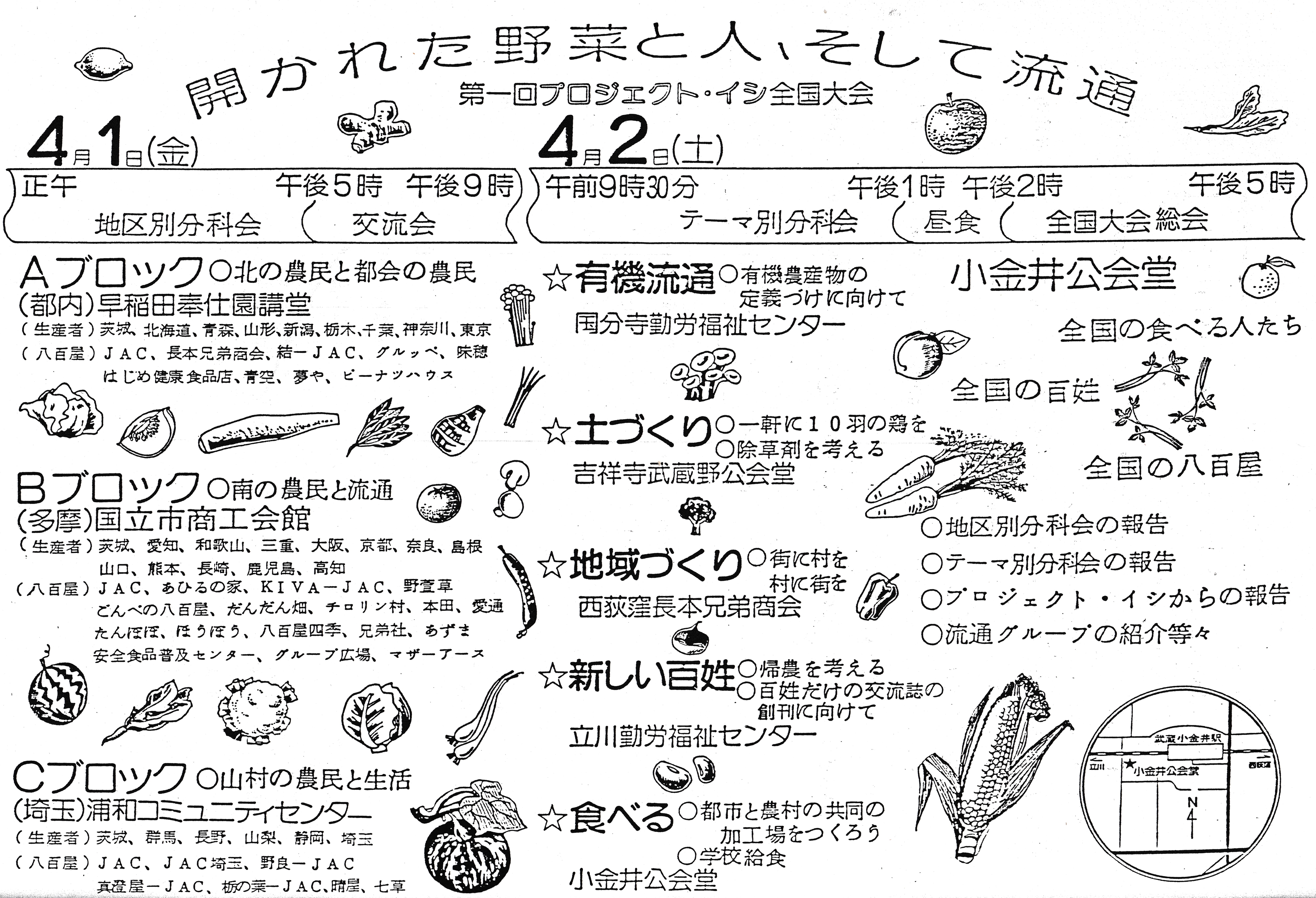

そして、これからの拡がりを生産者・製造者・八百屋・消費者と共有していくために、プロジェクト・イシ5周年を記念して全国大会を催そうということが全体会で決定されるのでした。

2日間に亘る催しには、のべ1200人が参加しました。

生産者や製造者、東京以外の八百屋たちにとって、「こんなたくさんの仲間や応援してくれる人がいるんだということが感じられ、これからの仕事の活力になった」との声が届けられました。

道につづく道ができたとはとても思えず、前に道はあるように思えるけど後ろの道は定かではない、という歳月だったように思えます。

「おれたち、つま先だってる感じだけど、つま先だけど地についてるんだよね」という、仲間が呟いた言葉が印象深かったのです。